学科门类:工学(学科门类代码:08)

专 业 类:计算机类(专业类代码:0809)

专业名称:计算机科学与技术(专业代码:080901)

英文名称:Computer Science and Technology

专业特色:本专业培养适应于“金融智能化”应用,具备良好科学精神和工程素养,掌握扎实的计算机软硬件、计算机应用系统开发、计算机信息处理与大数据分析等方面的专业知识和能力,熟悉互联网大数据处理与分析的创新应用型人才。 通过外语教学、多元研学项目和跨国项目合作等方式,拓宽学生的国际视野,培养能够适应全球化工作环境的人才。

本专业致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,面向京津冀及全国信息与通信类、金融类行业,培养具备良好数学与自然科学基础知识,系统掌握计算机学科基本理论、基本知识、基本技能和基本方法;获得计算机专业良好的科学思维和系统的工程训练,具有良好的研究、工程应用素质,具有分析解决实际问题的能力;熟悉经济、金融学的基本知识,掌握一定的金融信息化技能;能够胜任在科研院所、企事业单位或行政管理部门从事计算机软硬件系统的设计、开发、测试、部署、运维与管理等工作,具备到银行、证券、保险、审计等金融企事业单位的就业优势;具有良好的职业道德、国际视野、创新精神和实践能力的应用型专门人才。

毕业生经过5年左右的工作历练,可成为工程师、技术骨干或团队管理人才,达到以下目标:

目标1:具有职业道德和社会责任感,能够在工作中自觉地践行可持续发展理念。

目标2:具有实践能力和创新能力,能够为计算机应用领域复杂工程问题提供创新的、智能的、优化的解决方案,熟悉计算机、信息和网络技术在金融领域的应用场景。

目标3:具有自学和不断完善的能力,能够及时更新计算机应用领域解决复杂工程所需的理论知识及专业技能。

目标4:具有表达、沟通和合作能力,能够在团队中发挥引领作用,与团队成员协力完成工作。

目标5:具有跨文化、跨行业交流经验,能够融合国际先进理念和方法,解决来自不同行业的计算机应用方面的需求。

本专业学生主要学习计算机科学与技术领域的基本理论和基本知识,接受计算机专业领域基本的科学思维与工程训练。掌握数学与自然科学基础知识;掌握计算机系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法;熟悉经济、管理学的基本知识并初步掌握一定的金融信息化实用技能。养成良好的研究和工程应用素质、强烈的自主学习意识和创新意识,具有国际化视野和良好的英语沟通能力。

本专业毕业生应掌握的知识、具备的能力和养成的素质:

1.毕业生应掌握的知识

1-1:通识知识。掌握一定的马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想的基本理论知识;了解和掌握一定的中国优秀传统文化、人文社会科学知识;较好掌握专业所需数学与自然科学基础知识;

1-2:专业知识。系统地掌握计算机科学与技术专业的基本理论、基本知识和基本技能与方法;

1-3:专业交叉融合知识。理解必要的经济、管理学业务知识和一定的计算机在金融相关领域应用的基本理论和技术;了解金融数据分析、金融软件开发的基础知识和基本方法。

2.毕业生应具备的能力

2-1:设计/开发解决方案。能够针对计算机应用领域中的复杂工程问题设计解决方案,设计软硬件系统流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;

2-2:研究能力:掌握计算机科学与技术基本理论和研究方法,了解本专业及相关领域的发展趋势,能够熟练检索专业文献,能够采用科学方法对应用系统开发等复杂工程问题进行研究,包括设计软硬件模块、分析与解释数据和现象、并通过信息综合得到合理有效的结论;

2-3:使用现代工具。能够针对计算机应用领域中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;

2-4:外语能力。熟练掌握英语,具有较强听、说、读、写、译能力;国际方向学生应达到我校国际化培养项目的语言要求。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;

2-5:学习能力。具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和掌握新技术和适应信息技术发展的能力。

3.毕业生应养成的素质

3-1:个人修养与综合素质。拥有良好的政治、思想、文化、道德、身体和心理素质;具有较强的写作能力、语言表达能力与人际沟通能力;

3-2职业规范:深刻理解计算机伦理,具有社会责任感,能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;

3-3:领导力与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

计算机科学与技术

python程序设计、数据库系统原理、计算机组成原理、计算机网络、操作系统、软件工程、算法分析与设计、机器学习。

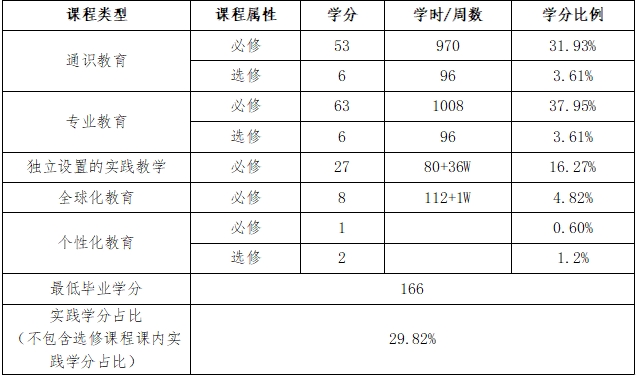

基本学制:4年(本专业实行3-8年弹性学制)

授予学位:符合学位授予条件者,授予工学学士学位

一、专业简介

二、培养目标

三、毕业要求

四、主干学科

五、核心课程

六、学制及授予学位

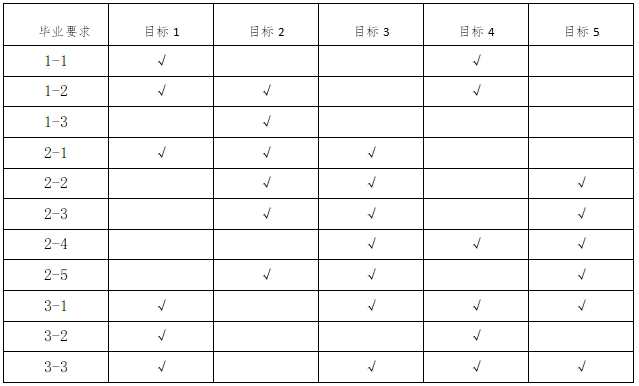

七、毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图

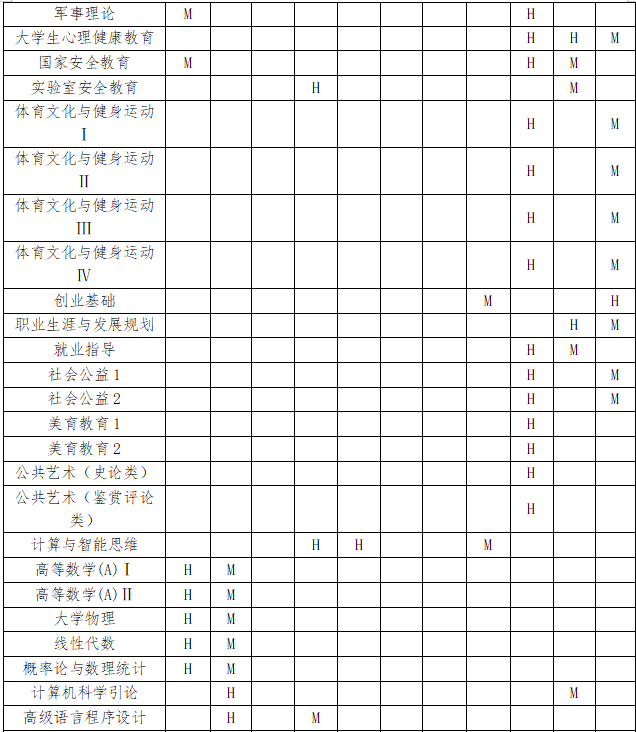

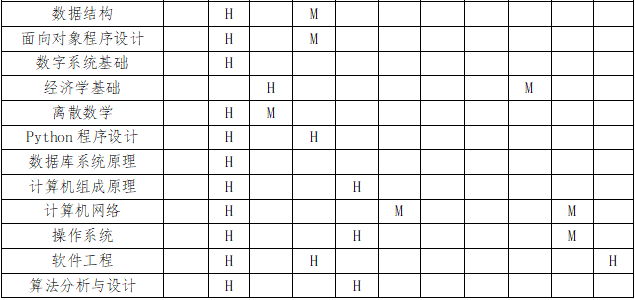

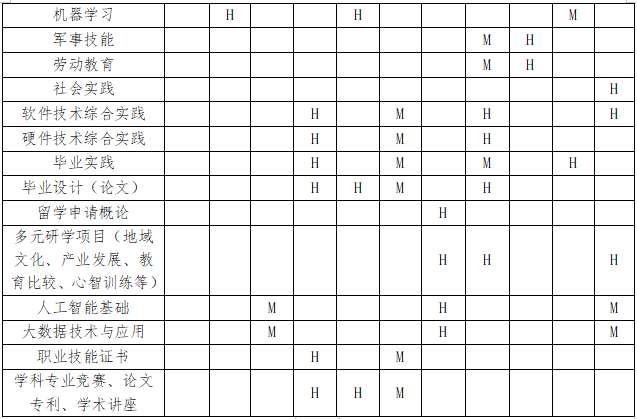

八、课程体系支撑毕业要求实现关系矩阵图